怕冷,很多人就开始“进补”。炖羊肉汤、吃附子饼、泡脚放姜片,仿佛只要给身体“加点火”,寒气就能被赶走。

尤其是被诊断为“阳虚体质”的人,更是对“温阳补火”信心满满。药柜里常年备着肉桂、干姜、附子这类“暖身神器”,一旦出现畏寒怕冷、手脚冰凉,就立刻服用,生怕阳气再跑掉一点。

但问题也随之而来:不少人补着补着,反而感觉身体更沉重了,甚至开始出现胸闷、舌紫、头晕、心悸等新症状,原本的寒症也没明显改善。很多人此时非常困惑:明明是在“补”,为什么身体却感觉越来越“不对劲”?

这背后其实隐藏着一个被忽视的关键——阳虚不只是“火不足”,而是身体深层功能失调的信号。

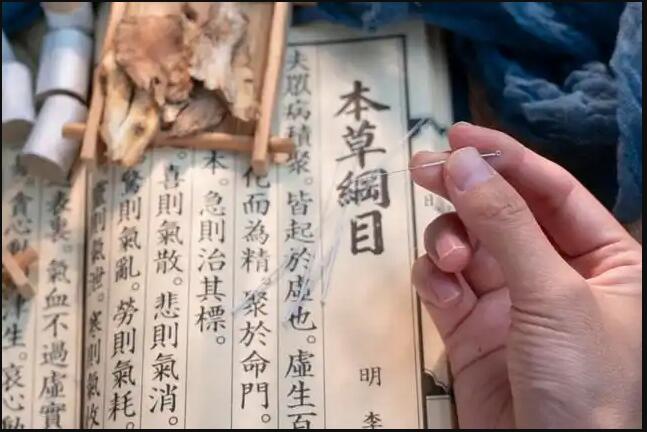

在中医眼中,阳气如同人体的“推动力”和“加热器”,维持着水液运行和血脉畅通。一旦阳虚,水湿就难以排出,容易淤积成痰;血液运行缓慢,也就逐渐形成了瘀血。唐代名医孙思邈在《千金要方》中早已提醒:“阳虚者,水湿内停,久则成痰;血行不畅,久则成瘀。” 这并非现代医学的最新发现,而是千年前古人就已经总结出的经验。

那为什么我们现在反而容易忽略了呢?

或许是因为我们对“阳虚”理解太过简单,以为怕冷就等于阳虚,阳虚就该猛补。殊不知,痰湿和瘀血常常悄悄潜藏在体内,成为阳虚背后的“隐形炸弹”,一旦不分场合地温阳补火,就如同往堵死的水管里猛冲热水,轻则无效,重则添乱。

接下来要讨论的,就是这个关键问题!为什么阳虚体质容易生出痰湿和血瘀?盲目温阳,为何反而加重病情?

这其实关乎中医对阳气功能的深入认识。阳气不仅是给身体“供热”,更重要的是它具备“气化”功能。简单来说,阳气好比锅炉,它不光要加热,还得带动水流循环,才能让身体保持通畅。

阳虚时,锅炉温度不足,水湿无法蒸发,便滞留在身体里。长期以往,湿气就转化为痰。与此同时,推动血液运行的力也减弱,血液不畅,就会在身体某些部位淤滞不前,变成瘀血。

历史上对此有大量记载。比如宋代医家陈言在《三因极一病证方论》中提到:“痰者,津液之变生也;瘀者,血脉之凝滞也。二者互为因果。”这句话至今仍在中医教学中反复引用,可见其理论之深远。

痰与瘀的关系也很微妙,它们不仅彼此影响,甚至还能互相助长。痰会阻碍血行,使瘀血更重;瘀血又能激发体内液体异常变化,助痰生痰。就像两股洪水在体内汇合,形成恶性循环。

也因此,当阳虚体质中已经形成了痰湿和瘀血,如果不先清理这些障碍而一味补阳,就像在淤泥未清的池塘中大力搅水,反而会让水更浑,问题更复杂。

这也是为什么很多人在用温阳药后会出现反常的反应,例如胸闷、头晕、心悸、口苦、舌苔厚腻等——这些不是“好转反应”,而是身体在发出警告:堵塞还未解决,你却开始烧锅炉了。

既然如此,那正确的调理方式是什么呢?

阳虚不拒补,但必须“先通后补”,顺序错了,功效打折。

面对阳虚体质,中医讲究“审证求因”,治病要有轻重缓急、先后顺序。

不少资深老中医都强调,治疗阳虚不能急。清代名医叶天士在《临证指南医案》中说得直白:“阳虚者,不可骤温。温则痰动血行,反增病势。”他用亲身经验告诉后人,温阳是需要时机的,不是什么时候都能“火上加柴”。

临床上,有不少医生会根据“痰瘀互结”的表现,优先使用“二陈汤合桃红四物汤”等经典方剂,帮助祛痰、活血,再慢慢地引入温阳药物。这种方法讲究的不是“猛补”,而是先疏通,再修复。

有人或许会问:这不是拖延治疗吗?其实正相反,这叫“铺垫基础”。就像盖房子前要先打地基,再加盖楼层。如果连地基都没清干净,上面再怎么豪华也会出问题。

这里还可以补充一个小冷知识:早在北宋时期,著名儿科医家钱乙就提出“虚者虽当补之,然有痰有瘀者,必先祛之”,这个观点后来被很多名家继承,成为温阳类药物使用的基本原则。

等痰湿、瘀血去除之后,再引入少量温阳药物,比如附子、肉桂、干姜等,这时身体才真正“能接受”,也才能“用得上”。

这其实也解释了,为什么有些人在调理一段时间后突然觉得:身体轻快了,寒意消了,连精神头都跟着上来了——因为阳气终于可以“自由地走动”了。

其实,阳虚体质的调理不只是靠药方,更重要的是生活习惯的改变。阳气就像一团火,不能暴冲,也不能熄灭,它需要细火慢炖。

起居方面,保持规律的作息,早睡早起,是最基本的养阳方式。《黄帝内经》早就提到“阳气尽则卧”,意思是阳气旺于白天,弱于夜晚,晚睡会透支阳气。

饮食上,适当多吃些温性的食材,比如黑豆、羊肉、韭菜等,但也要注意不过于辛辣,尤其忌吃过多油腻、甜食,以免助湿生痰,反而“添堵”。

情志方面也不可忽视。中医认为,忧思伤脾,恐惧伤肾,这些都会损耗阳气。适度放松、保持愉快的心情,本身就是对阳气最好的保护。

而运动,则是激发阳气的重要手段。像太极拳、八段锦这类传统功法,既不激烈,又能舒展气血,最适合阳虚体质的人日常修炼。

这些看似平常的生活细节,其实才是调养阳虚最稳妥的方法。

总之,阳虚体质的人,并不是不能温阳,而是不能盲目温阳。真正有效的治疗,要从“辨别真假阳虚”开始,先清痰瘀,再温阳补火,最后通过日常调理维护成果。

否则,不仅无法见效,甚至会适得其反。

中医强调“辨证论治”,在阳虚调理中表现得尤其明显。每个人体质不同、舌象脉象不同,处理方法自然不能一刀切。

希望通过这篇文章,能让更多朋友明白,补阳并不是越快越猛越好,反而是越细致、越分步骤,身体才能真正受益。调养身体就像烧一锅好汤,最怕的就是急火猛攻,最妙的是慢火细炖。

只有先通后补、顺势而为,阳气才会慢慢恢复,寒意才会真正远离。